Arrivederci, signorina Germania...6/9/2021

di Giovanni Curatola

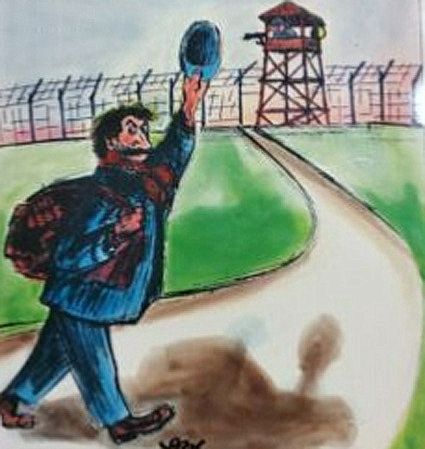

Giovannino Guareschi, l’ideatore di Don Camillo, fu uno dei 560.000 soldati italiani deportati in Germania dopo la catastrofe dell’8 settembre (1943). Nel 1957 volle ritornare, con suo figlio e stavolta da turista, nei luoghi in cui era stato internato 12 anni prima. Su questo viaggio nella memoria scriverà poi un libro, “Ritorno alla base”. Segue la sintesi dell’ultimo capitolo, malinconico ma toccante, e che alla fine strappa anche un sorriso:

"...A Bremerworde, cuore della landa sabbiosa che si stende fra l’ultimo tratto del Weser e l’estuario dell’Elba, ritrovo la mia Germania. Perché è nella stazione di quel piccolo borgo che terminò il nostro viaggio, iniziato il 13 settembre 1943. A Bremerworde, abbandonando le nostre vetture ferroviarie, iniziammo zaino in spalla a calcare la terra straniera. Ritrovo la strada percorsa il 18 settembre del ‘43: come erano lunghi, quei 13 chilometri... Rivedo il piccolo cimitero attorno al quale ci concessero di sdraiarci una decina di minuti. Ricordo che fra le tombe era seduta una donna che sferruzzava attorno a un golfino rosso, e una bambina biondissima giocava accovacciata ai suoi piedi. I cimiteri tedeschi, almeno quelli piccoli di campagna, non sono, come tutti i nostri, recintati da alte mura. Qui non si ha paura che i morti scappino dalle loro tombe, e li si lasciano liberi di godersi il sole e l’aria in campicelli delimitati da basse siepi o da un fossato. Dalla strada, par di vedere un giardino o un orticello, e invece è un cimitero.

A Sandbostel ritrovo anche l’aria, il cielo e la desolazione di quel settembre. Le strade sono deserte come allora e le case, fra gli alberi dal tronco pieno di muffa verde, sembrano disabitate. Ogni cosa è fradicia di pioggia e la strada è fangosa. “Lager”: non si può sbagliare, perché c’è tanto di cartello. Passati due ponticelli di legno, comincia, pavimentata a mattoni stracotti, la strada pulita e desolata che porta al grande lager. Le baracche laggiù sono ancora tali e quali, lunghe e basse, come schiacciate da quel gran cielo livido. Unica novità, una chiesetta in muratura che allora non c'era né poteva esserci, perché Dio era mal tollerato nei lager, e non aveva diritto di disporre di un suo ufficio. Il lager di Sandbostel è ancora in piena efficienza, trasformato ora in un campo per profughi o roba del genere. Tutto è stato ripulito e messo in ordine, e non si riesce a immaginare che tutt’attorno a quella città di case di legno ci potessero essere alte siepi di filo spinato, torrette di guardia, sentinelle e fari. Qui dentro non ritroverò i miei pensieri d’allora. Mi sento a disagio, come se m’avessero sfrattato.

Ritornato al villaggio, un ometto che sta rimestando un mucchio di erba fradicia mi indica la strada che conduce al cimitero dei prigionieri. Albertino, mio figlio-accompagnatore, vedendo dove dovremo passare si sgomenta, perché si tratta di un’area fangosa piena di pozzanghere. “La macchina sprofonderà con tutte le ruote. - osserva - Non ne usciremo più”. Ma io non mi preoccupo: conosco quel tipo di terra. È più che altro sabbia, e quel che pare fango non impiastriccia le scarpe perché ridiventa subito polvere e, un minuto dopo, ricade a terra. Dappertutto è silenzio e malinconia. Una vacca mi guarda con ostilità. II cimitero è stato adeguato alle nuove esigenze europee: l’hanno arricchito di un bel cancello di ferro battuto sorretto da pilastri di pietra e il viale centrale, a un certo punto, si allarga per far posto a una grande vasca rotonda sul bordo della quale si levano tre colonne che portano incise queste parole: “Unsere verpflichtung frieden euer opfer”. “Cosa significano?” domanda Albertino. “Controllati nel parlare: non fare capire a questi poveretti che il loro sacrificio è stato vano e che il mondo fa schifo peggio di prima. Lasciali riposare tranquilli nell'illusione d’aver insegnato un po’ di saggezza agli uomini”. Non lo convince invece il fatto che, in un cimitero così vasto, ci siano così poche croci. Gli spiego che i grandi rettangoli verdi che vede tutt’attorno potrebbero sembrare vivai di pini ma sono tumuli: “Sotto il manto delle piante ci sono le fosse comuni. Qui giacciono, alla rinfusa come sacchi di stracci, i corpi di quelli che sono morti in comitiva,”.

Allontano Albertino e rimango solo. Devo trovare la tomba di un compagno per fotografarla. Trovato il reparto italiano, comincio a leggere i nomi incisi sulle croci. Non sono molti, ma il legno è scuro e stento a decifrare le scritte. “È nella seconda fila” sento dire alle mie spalle. Mi volgo e trovo me stesso, il Giovannino di 12 anni fa che sono venuto a cercare in queste lande desolate. “È nella seconda fila, quarta croce a cominciare da sinistra. Fotografa anche le altre, finché sei in tempo. Il legno sta marcendo e le piante crescono. Fra qualche anno qui ci sarà bosco fitto e scomparirà anche quel poco che questi infelici hanno lasciato di sé sulla terra”. Gli dico che lo trovo pieno d’amarezza e quello scuote la testa: “Questi infelici non li ricorda più nessuno: soltanto i genitori, i figli, i compagni di baracca. Gli altri li ignorano”. Obietto che succede così per tutti i morti di guerra: presto la gente li dimentica. Al massimo ne ricorda il numero complessivo: tante centinaia di migliaia nella guerra del ‘15-‘18, tante centinaia di migliaia nell’ultima... “No, c’è sempre chi ricorda i morti in guerra, magari soltanto per spirito di corpo o per spirito polemico, per amor patrio o per amor proprio. Ma questi morti non li ricorda più nessuno perché non servono a nessuno. E tu lo sapevi”. Vado. “Dove siete adesso?” mi fa. “Un pò qua, un pò là. Ma non ti preoccupare: quando avrai bisogno di noi ci troverai sempre. Aufwiedersehen, Giovannino”. Chiamo Albertino. Ha scattato molte foto e ritorna. Gli indico la quarta croce della seconda fila e gli dico di fotografarla. “Chi è?” mi domanda. “ Uno come tutti gli altri”.

Anche il lager di Wietzendorf è in efficienza, e lo abitano ora profughi o non so cosa: però ha conservato l’aria tetra ed opprimente di allora. Anche rabberciate con l’antenna della tv, le baracche in muratura mi appaiono come le luride tane d’allora, coi ghiaccioli che penzolavano dal soffitto e i topi che ci camminavano sulla faccia. Riesco a individuare il punto in cui era sistemata la prigione: un buco scavato nella terra. Ormai tutto seppellito, franato nel buco dov’era la prigione. Inutile scavare per portare alla luce vecchie cianfrusaglie. La prima qualità del nuovo cittadino europeo dev’essere una gagliarda mancanza di memoria.

Abbiamo macinato migliaia di chilometri per conoscere il volto della nuova Germania, e abbiamo conosciuto semplicemente il nuovo volto della vecchia Germania. La Germania non è cambiata: i tedeschi sono gli stessi formidabili uomini che, a un bel momento, danno fuoco alla loro casa per poi ricostruirla più robusta e confortevole di prima. Come le acque del Nilo, che periodicamente sommergono le terre limitrofe e, ritirandosi, lasciano su di esse il limo grasso che darà messi stupende, così le guerre passano sulla Germania. Nel 1945 la disfatta è stata completa, e ciò ha avvantaggiato la Germania perché l’ha costretta a ricostruire su fondamenta nuove cosicché oggi, a 12 anni dalla fine della guerra, pure mutilata la Germania è il paese più forte dell’Europa occidentale. Girando per la Germania trionfalmente risorta dalle macerie, non provo tuttavia nessuna umiliazione: anche l’Italia si è rimessa gagliardamente in piedi. Ma la Germania è stata sconfitta e occupata da tutti e i tedeschi, pur sconfitti, sono rimasti uniti. L’Italia invece, lacerata da un’orrenda guerra civile, ha subìto il predominio di una fazione e il suo sangue è stato intossicato dall’odio. Perciò, mentre la Germania divisa è oggi unita, l’Italia unita è oggi divisa.

Siamo oramai all'ultima tappa del nostro malinconico e inutile viaggio, durante il quale abbiamo macinato migliaia di chilometri per scoprire ciò che sapevamo da un pezzo. Da Wietzendorf a Bergen ci sono 14 chilometri: rifaccio lentamente la strada che percorsi allora, col mio zaino pieno di stracci, assieme agli altri straccioni. Partimmo alle 7.00 del 22 aprile 1945: la situazione s’era fatta molto intricata perché gli inglesi avevano accerchiato i tedeschi che, a loro volta, accerchiavano noi e avevano piazzato 2 batterie di mortai sul lato nord ed est del campo, appena fuori dal reticolato. Stormi sibilanti di granate e bombarde tedesche ci passavano sopra la testa mentre gli inglesi non potevano aggiustare il tiro e compiere azioni di controbatteria per timore di colpire noi ma soprattutto i 4.000 ufficiali francesi alloggiati nel nostro stesso campo, tutelati dalla Croce Rossa Internazionale. Noi italiani non eravamo tutelati dalla Croce Rossa Internazionale cosicché quando gli inglesi liberarono il campo non ci rimisero in libertà. Da prigionieri dei tedeschi, fummo insomma promossi a prigionieri degli inglesi. Prima di partire dal campo, avevano dato a ciascuno di noi una pagnotta da un chilo e una scatola di carne da 800 grammi, che dovevano servirci per non so quanti giorni. Caricato il mio fagotto su un autocarro, mi sedetti per terra e mangiai tutto. Poi riprendemmo il cammino e, percorsi 8 o 10 chilometri, ci trovammo d’improvviso in una linda borgata, dove ogni cosa sembrava fatta da pochi giorni tanto era pulita e ordinata. Una borgata completamente deserta perché il giorno prima tutti gli abitanti avevano dovuto sgombrare precipitosamente. Ci regalavano un paese completo di ogni accessorio e molti, entrando nelle case, trovarono la tavola apparecchiata e la minestra che fumava ancora nelle scodelle. Spalancai una porta e mi trovai davanti quintali di zucchero. Non ci si può render conto di quel che doveva provare, entrando in quel paese "regalato", gente che, dopo 19 mesi di fame, di sporcizia e di malinconia, si ritrovava miracolosamente viva. E non ci si può rendere nemmeno conto di ciò che la stessa gente ha potuto combinare in quelle case linde, negli orti e nei giardinetti delle quali erano diligentemente sepolti grandi vasi di terra pieni di burro, di lardo, di carne in scatola, di farina…

Mentre ora guidiamo verso Bergen, Albertino mi ascolta corrucciato. “Povera gente” esclama. Entro in Bergen e subito ricordo un nome: “Hotel Hartung”. Lo rintraccio subito ma ci sono i muratori. “Dovevate averlo lasciato piuttosto in disordine se in 12 anni, non sono ancora riusciti a metterlo a posto” osserva Albertino. Troviamo due stanzette in un altro albergo lì vicino e, messe giù le valigie, vado subito in giro per il paese. Voglio rivedere la mia drogheria. Ed eccola laggiù, in fondo. Le hanno rifatto la vetrina e ammodernato la bottega, ma la casa è identica. Entro per comprare una bottiglietta di cognac e risento l’odore delle spezie. Rimanendo poi lì a gironzolare, dico ad Albertino: “Mentre io vado in albergo, tu resta e cerca di scattare qualche foto. Quella lì al pianterreno è la finestra della mia stanza”.

Rimango fino a sera nella mia cameretta a guardare, dalla finestra che dà sulla campagna, la mia Germania. Dopo aver cenato e scritto le cartoline regolamentari, vorrei che Albertino mi accompagnasse a fare quattro passi, ma lui ha altro per la testa. Mi spiega che proprio lì, nella sala vicina, fra poco comincerà un ballo pubblico e gli piacerebbe vedere come ballano i tedeschi. Rinuncio alla passeggiata e andiamo a prender posto a un tavolino nella sala del ballo. La festa è uno spettacolo scarsamente interessante, almeno per me. È un comune ballo di paese con una comune orchestrina. Ma a lui tutto interessa molto, perché ha 17 anni e si comporta esattamente come mi comportavo io alla sua età: ballerebbe anche con una gamba ingessata. Resiste un bel pezzo ma, alla fine, si arrende: “Mi piacerebbe fare un ballo”. Io: “Siamo all’estero e, per di più, in un paese. Tu conosci la mentalità della gente di paese”. La conosce: se dalle nostre parti un “forestiero” entra in un “festival” e insiste per ballare con qualche ragazza del paese, o gli consigliano di andare a letto o, alla fine del ballo, lo aspettano per dargli una pettinata da far venire l’onda permanente. Esita, poi decide: “Provo. Se mi dicono di no, niente di male”.

E qui Albertino sbaglia, perché non sa che le relazioni internazionali dipendono spesso da particolari apparentemente di scarsissimo rilievo. Per esempio: io sono venuto in Germania animato da ogni migliore intenzione e l’ho guardata fino a questo momento con la massima simpatia e benevolenza, però se quella mocciosa rifiuta di ballare con lui, la Germania perde un amico e acquista un nemico feroce. Se posso perdonare alla Germania di avermi tenuto in un lager per 19 mesi, non potrei mai perdonarle di aver rifiutato di ballare con mio figlio. Minuti solenni battono sul quadrante della storia. La sorte della Germania è appesa a un filo. Sia ringraziato il cielo: non si tratta di una mocciosa ma di una ragazza graziosa e civile. Ballano: Bergen è molto più vicina a casa mia. Dimentico tutto: la guerra, il lager, le cose brutte che ancora si dicono sugli italiani… Albertino balla con la Germania e io bevo alla loro salute. Qui, nel piccolo albergo di Bergen, seduta nei tavolini attorno al mio c’è un sacco di gente. Ci sono anche dei giovani dell’età di Albertino. “Magari — penso — quei ragazzi lì io li ho visti, 12 anni fa, rannicchiati in mezzo ai fagotti che le loro madri si tiravano dietro sul carrettino mentre lasciavano Bergen per andare a dormire in qualche fienile”. La ricordo, quella lunga fila di gente silenziosa, di donne dal volto impenetrabile. Penso che, probabilmente, anche la giovinetta che ora sta ballando con mio figlio era annidata su un carrettino di quella lunga colonna. Qualcuno mi domanda se è la prima volta che vengo in Germania. “La prima volta” rispondo, ricacciando nell’abisso della memoria il mio passato.

Ci rimettiamo in viaggio la mattina dopo. Prima di uscire dal paese, a un distributore di benzina chi ci fa il pieno è proprio lei, la giovinetta che ha ballato con Albertino. Quando ripartiamo ci saluta sorridendo: “Aufwidesiiin!”. Arrivederci, signorina Germania..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it